ピンク色といっても濃い色から薄い色まであるので、ミックスされたときにどんな色合いになるかが楽しみです。

ピンク色といっても濃い色から薄い色まであるので、ミックスされたときにどんな色合いになるかが楽しみです。

まずは、こまかく手でちぎっていきます。

ピンク色だけでなく、無地の和紙も併せて再生させていきます。(無地再生和紙の用途は別途検討中)

なるべく手でちぎったほうが繊維の長さが保たれますが、少しハサミで切ってもよかったかもしれません。(理由は後程わかります)

まずは、こまかく手でちぎっていきます。

ピンク色だけでなく、無地の和紙も併せて再生させていきます。(無地再生和紙の用途は別途検討中)

なるべく手でちぎったほうが繊維の長さが保たれますが、少しハサミで切ってもよかったかもしれません。(理由は後程わかります)

さらに繊維をほぐすため、水を入れて一昼夜漬けておきます。

この作業を昔の人は「冷やかし」と言っていました。

現代でも使用されている言葉は実は和紙を再生させる作業からついたと言われています。

しかも、浅草の和紙職人から出てきた言葉です。

「冷やかし」の歴史に関してはこちらのページをご覧ください。

さらに繊維をほぐすため、水を入れて一昼夜漬けておきます。

この作業を昔の人は「冷やかし」と言っていました。

現代でも使用されている言葉は実は和紙を再生させる作業からついたと言われています。

しかも、浅草の和紙職人から出てきた言葉です。

「冷やかし」の歴史に関してはこちらのページをご覧ください。

叩く作業は、昔の人と同じように手作業で行います。

本来は、しっかりとここで叩いてほぐすべきだったのですが、短時間で済ませてしまったのが今回のちょっとした失敗でした…。

叩く作業は、昔の人と同じように手作業で行います。

本来は、しっかりとここで叩いてほぐすべきだったのですが、短時間で済ませてしまったのが今回のちょっとした失敗でした…。

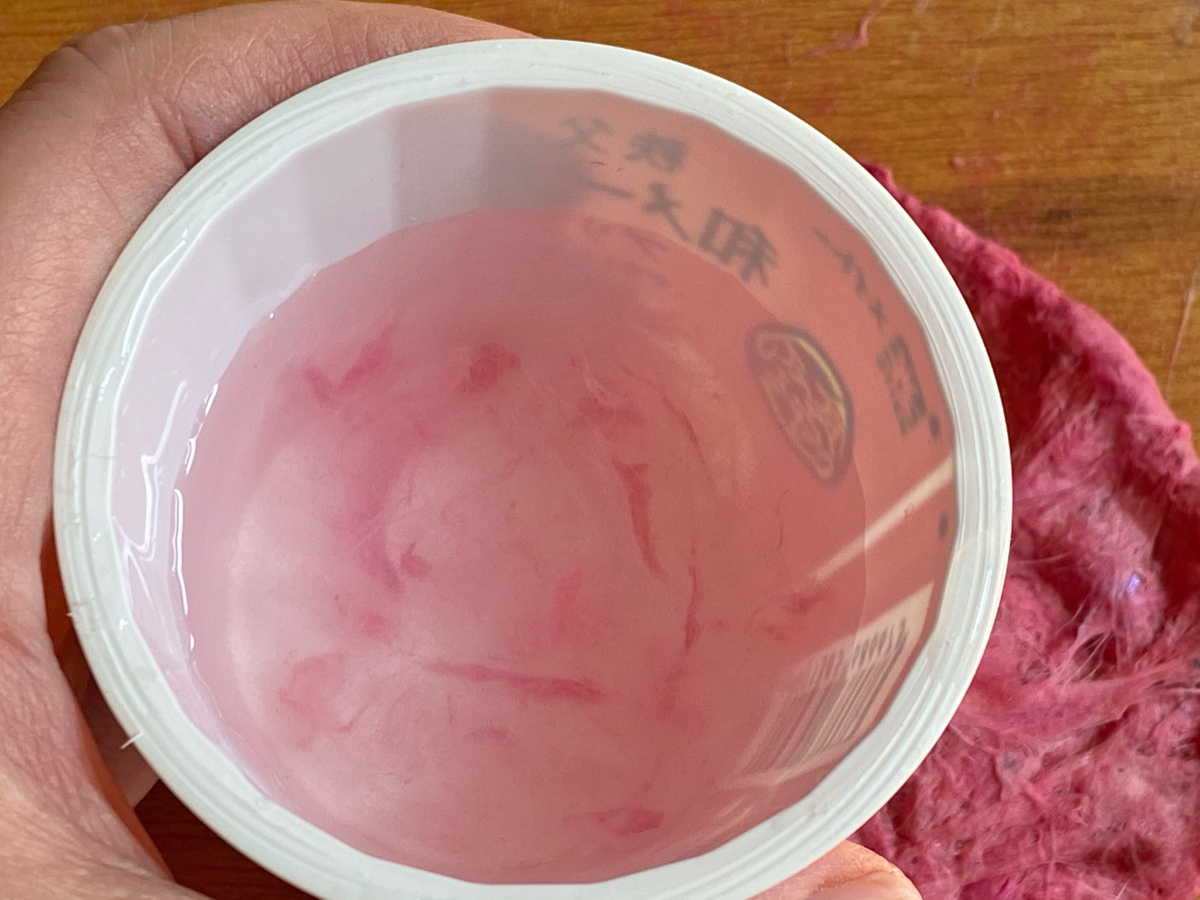

叩いた繊維を少量の水に漬けてどれくらいほぐれているかをチェックします。

まだ、少し繊維が固まりになっていますね。

もう少し叩いたのですが、時間がちょっと足らず…。

叩いた繊維を少量の水に漬けてどれくらいほぐれているかをチェックします。

まだ、少し繊維が固まりになっていますね。

もう少し叩いたのですが、時間がちょっと足らず…。

いよいよ和紙を漉(す)いていきますが、もう一つ大事な植物が必要です。

こ本来は、トロロアオイという植物の根から抽出した粘液を入れますが、今回はオクラの粘液を混ぜます。

和紙をたくさん漉くにはオクラの粘り気では弱いのですが、少量ならば十分にオクラでも代用できます。

いよいよ和紙を漉(す)いていきますが、もう一つ大事な植物が必要です。

こ本来は、トロロアオイという植物の根から抽出した粘液を入れますが、今回はオクラの粘液を混ぜます。

和紙をたくさん漉くにはオクラの粘り気では弱いのですが、少量ならば十分にオクラでも代用できます。

この時にまだ繊維が塊になっているのに気づきました。

塊になっているとなかなか平滑な和紙にはなりにくいので、用途によってはしっかり細かくほぐすことが必要です。

オクラの粘りが効いているのでなめらかな和紙ができますよ。

この時にまだ繊維が塊になっているのに気づきました。

塊になっているとなかなか平滑な和紙にはなりにくいので、用途によってはしっかり細かくほぐすことが必要です。

オクラの粘りが効いているのでなめらかな和紙ができますよ。

3枚漉いたので、併せて水気を絞っていきます。

給水タオルで挟んで板を置いて上から押して圧搾します。

この時点で表面が押されて平になっていきます。

3枚漉いたので、併せて水気を絞っていきます。

給水タオルで挟んで板を置いて上から押して圧搾します。

この時点で表面が押されて平になっていきます。

本来は、アイロンなどで乾かしていくのですが、漉いた日がとても晴れて暖かったので、自然干しすることにしました。

板に和紙を張り付けておひさまにあてて乾燥させていきます。

3枚目は和紙の量が足りなくなってしまって、途中穴が開いてしまいましたがなんとか干せました。

本来は、アイロンなどで乾かしていくのですが、漉いた日がとても晴れて暖かったので、自然干しすることにしました。

板に和紙を張り付けておひさまにあてて乾燥させていきます。

3枚目は和紙の量が足りなくなってしまって、途中穴が開いてしまいましたがなんとか干せました。

綺麗なピンク色の再生和紙ができました。

新しい和紙との違いは、表面の繊維です。

繊維自体が一度乾燥したものを使用するので、再生してもぼそぼそとした繊維になります。

身近な再生紙というと、みなさんはトイレットペーパーをイメージされると思います。

洋紙も和紙も同様で、新しい和紙との紙質に変化があるので、用途別に使用するのがよいと思います。

この再生した和紙の用途は後日ご紹介します。

綺麗なピンク色の再生和紙ができました。

新しい和紙との違いは、表面の繊維です。

繊維自体が一度乾燥したものを使用するので、再生してもぼそぼそとした繊維になります。

身近な再生紙というと、みなさんはトイレットペーパーをイメージされると思います。

洋紙も和紙も同様で、新しい和紙との紙質に変化があるので、用途別に使用するのがよいと思います。

この再生した和紙の用途は後日ご紹介します。