もともと、もう一本あってそちらが病気になってしまったそうです。

もともと、もう一本あってそちらが病気になってしまったそうです。

すでに先生方や園児たちでカットされたものを頂き、下準備していきます。

成長期の木は緑色で灰汁が強いです

この時期の木で和紙を作る際、生剥ぎ(なまはぎ)と言って蒸さなくても芯と皮を簡単に剝ぐことができます。

すでに先生方や園児たちでカットされたものを頂き、下準備していきます。

成長期の木は緑色で灰汁が強いです

この時期の木で和紙を作る際、生剥ぎ(なまはぎ)と言って蒸さなくても芯と皮を簡単に剝ぐことができます。

しかし、そのあと内側の「あま皮」と「白皮」を分ける表皮とり作業がとてもやっかいでした。

あま皮の部分が固くて厚みがあって、ナイフで剥いてもいつものような作業スピードにはなりませんでした。

これではかなり時間がかかるため、通常同様に蒸すことにしました。

しかし、そのあと内側の「あま皮」と「白皮」を分ける表皮とり作業がとてもやっかいでした。

あま皮の部分が固くて厚みがあって、ナイフで剥いてもいつものような作業スピードにはなりませんでした。

これではかなり時間がかかるため、通常同様に蒸すことにしました。

通常よりも短い時間で蒸しましたが、それでもスルッと芯と皮に分けられ、鬼皮、あま皮と白皮に分ける作業もスムーズでした。

ただし、あま皮の部分が多く、白皮の部分は少なかったので、場合によってはあま皮ごと作業してもよいかもしれません。(ただし、繊維が白皮よりも弱いのでキレイで滑らかな和紙が作れるかは不明)

通常よりも短い時間で蒸しましたが、それでもスルッと芯と皮に分けられ、鬼皮、あま皮と白皮に分ける作業もスムーズでした。

ただし、あま皮の部分が多く、白皮の部分は少なかったので、場合によってはあま皮ごと作業してもよいかもしれません。(ただし、繊維が白皮よりも弱いのでキレイで滑らかな和紙が作れるかは不明)

通常と同じパーセントで煮ていったのですが、すぐに煮あがってしまいました。

30分もすると手ですぐにちぎれるほどにやわらかくなってしまいました。

ちょっと今回時間配分を失敗…。次回リベンジです。

通常と同じパーセントで煮ていったのですが、すぐに煮あがってしまいました。

30分もすると手ですぐにちぎれるほどにやわらかくなってしまいました。

ちょっと今回時間配分を失敗…。次回リベンジです。

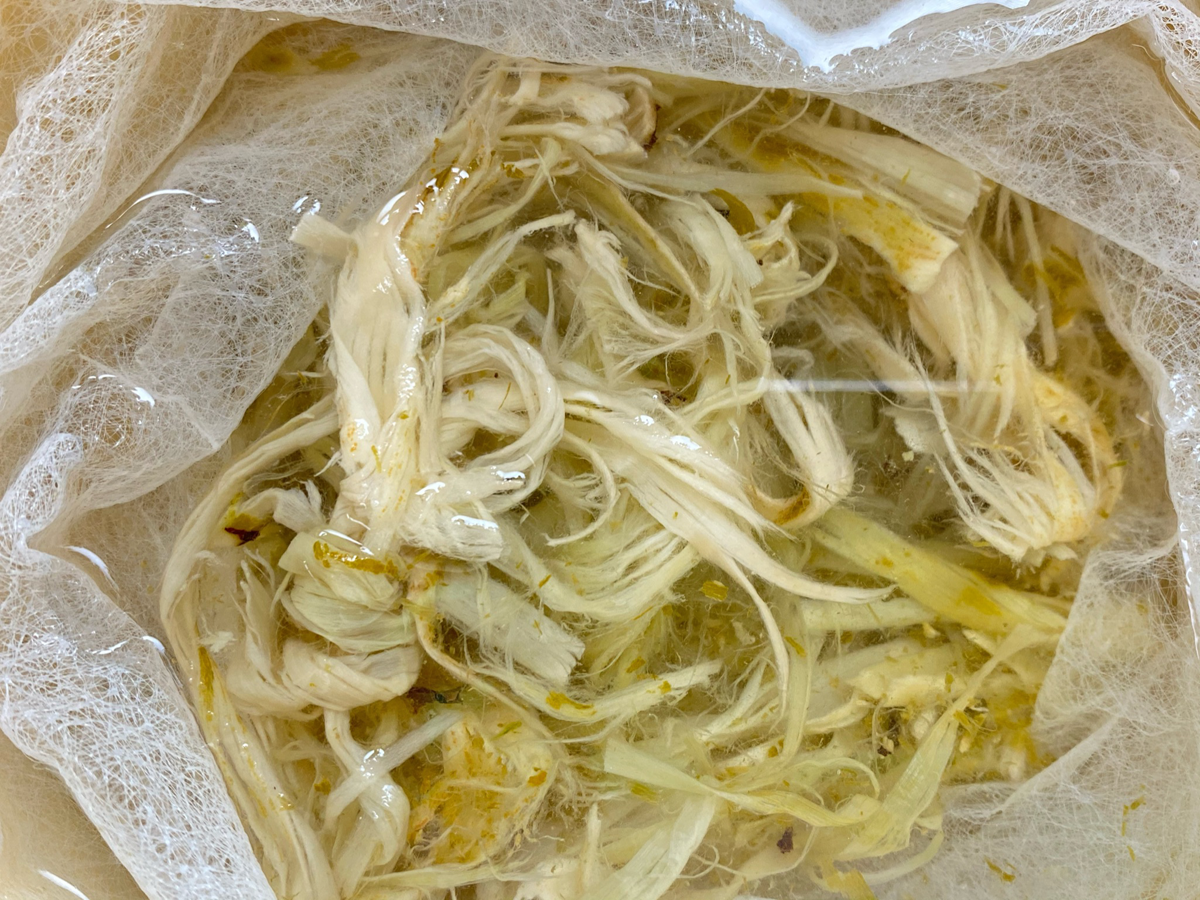

何度か水洗いしたのですが、白皮の繊維が弱いです。

本来、叩くのに2時間以上かからないと繊維が叩解(こうかい)しません。

何度か水洗いしたのですが、白皮の繊維が弱いです。

本来、叩くのに2時間以上かからないと繊維が叩解(こうかい)しません。

しかし30分もしないうちに繊維がちぎれて細かくなってしまいました。

成長期ゆえ、白皮がきちんと肉厚に成長できていなかったのも原因の一つといえます。

水の中に入れても粉っぽくあまり洗いはできませんでした。

しかし30分もしないうちに繊維がちぎれて細かくなってしまいました。

成長期ゆえ、白皮がきちんと肉厚に成長できていなかったのも原因の一つといえます。

水の中に入れても粉っぽくあまり洗いはできませんでした。

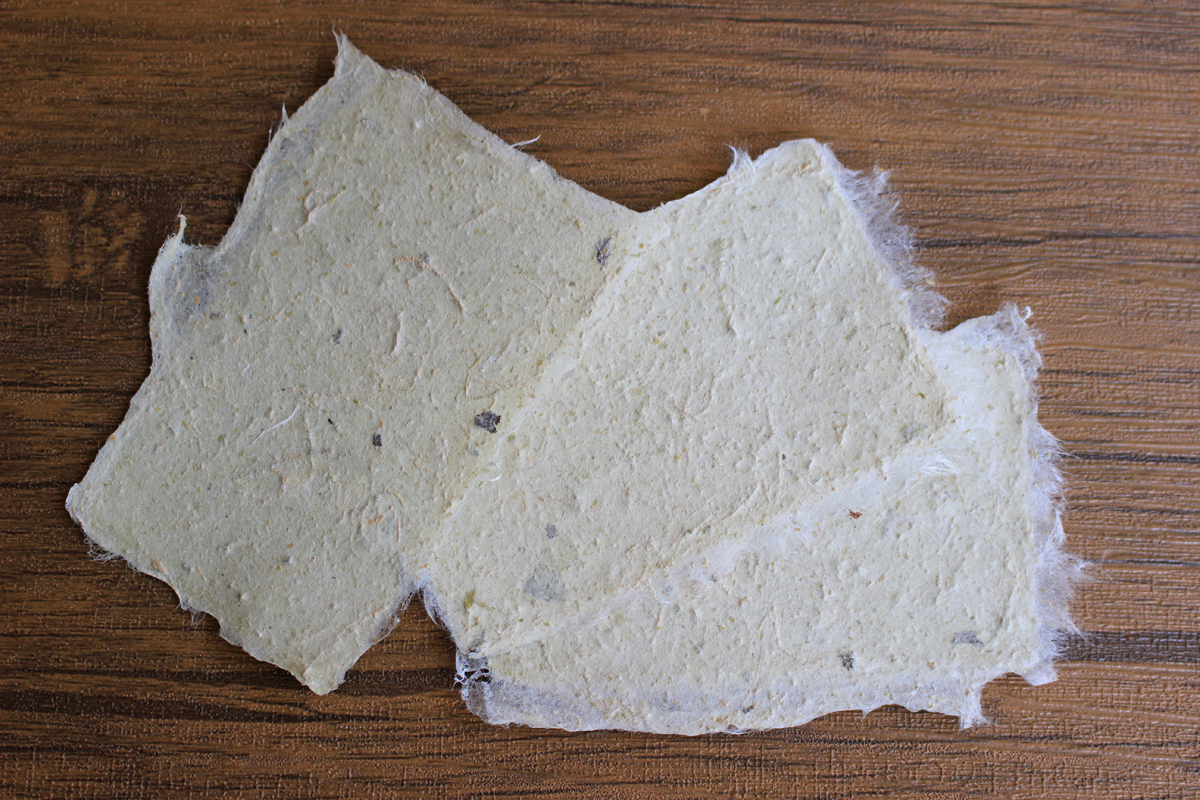

1回目はまだよいのですが、2回目に漉くとちょっと目詰まり状態…。

揺するのをやめてそのまま水が落ちるのを待つことにしました。

原料が粉っぽい状態なので、木枠である桁(けた)を開ける瞬間はドキドキでしたが、なんとか四角の形状は保たれていました。

1回目はまだよいのですが、2回目に漉くとちょっと目詰まり状態…。

揺するのをやめてそのまま水が落ちるのを待つことにしました。

原料が粉っぽい状態なので、木枠である桁(けた)を開ける瞬間はドキドキでしたが、なんとか四角の形状は保たれていました。

なかなか鬼皮やあま皮を全部剥くことは難しいので、緑色が強い和紙になりそうです。

白皮の繊維も細いですね。

無事に乾燥して和紙になっていることを祈るばかりです。

なかなか鬼皮やあま皮を全部剥くことは難しいので、緑色が強い和紙になりそうです。

白皮の繊維も細いですね。

無事に乾燥して和紙になっていることを祈るばかりです。

どちらもキレイに剥がすことができましたが、木の板の方がスルッと剥がせたので、幼稚園でも板を使用した方が良いと思います。

どちらもキレイに剥がすことができましたが、木の板の方がスルッと剥がせたので、幼稚園でも板を使用した方が良いと思います。

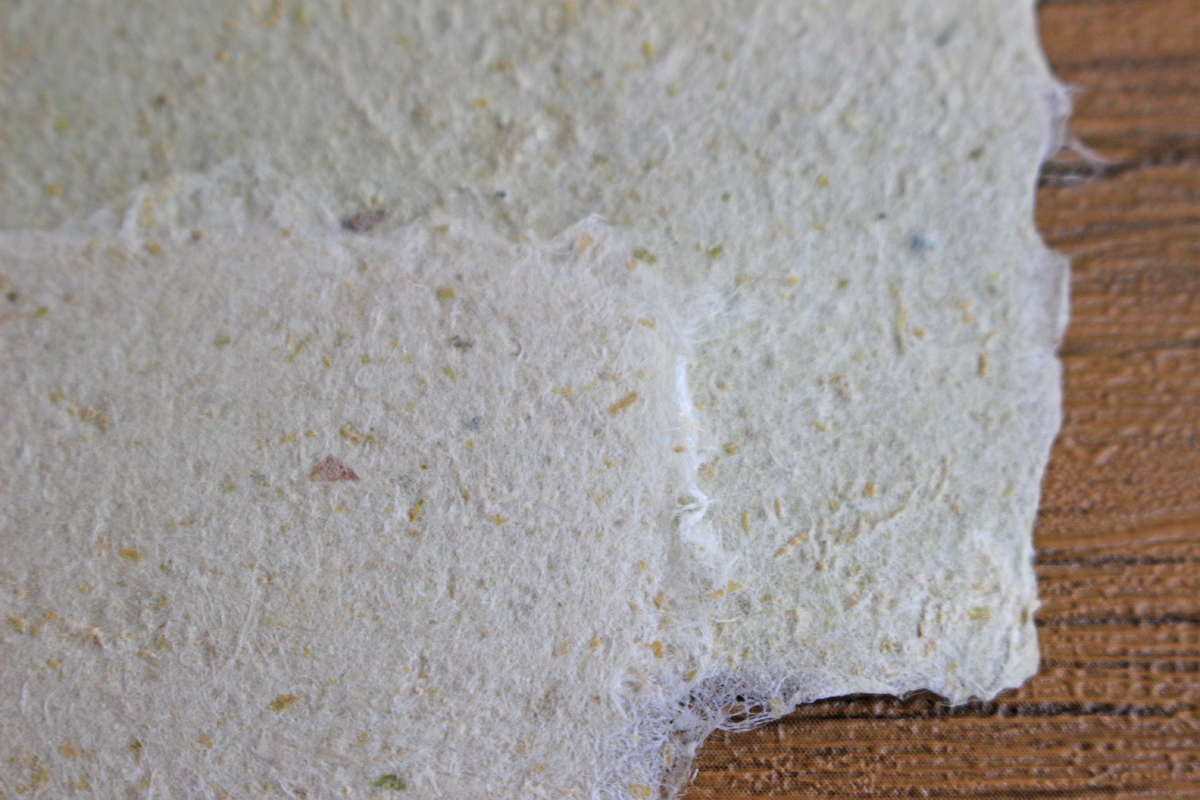

表面のブツブツが気になりますね。

おそらく白皮以外の繊維などが取りきれていなかったのではないかと推察します。

また、ガラスで干した方が和紙が白くなりました。

雨模様でも紫外線があたって自然漂白できたんだと思います。

漉いていない原料は、幼稚園のお渡しして和紙作り体験に活かしていただくことにしました。

詳細はこちら。

表面のブツブツが気になりますね。

おそらく白皮以外の繊維などが取りきれていなかったのではないかと推察します。

また、ガラスで干した方が和紙が白くなりました。

雨模様でも紫外線があたって自然漂白できたんだと思います。

漉いていない原料は、幼稚園のお渡しして和紙作り体験に活かしていただくことにしました。

詳細はこちら。