ワークショップの詳細はこちら。

ワークショップの詳細はこちら。

使用する道具類は、糊(ボンドでも障子のりでもOK)、刷毛、はさみ、鉛筆、カッティングシートまたは糊が塗る用シート、ぞうきんなど。

写真にはありませんが、うちわ用の骨組みが必要です。できれば竹製の方がおしゃれですよ。

使用する道具類は、糊(ボンドでも障子のりでもOK)、刷毛、はさみ、鉛筆、カッティングシートまたは糊が塗る用シート、ぞうきんなど。

写真にはありませんが、うちわ用の骨組みが必要です。できれば竹製の方がおしゃれですよ。

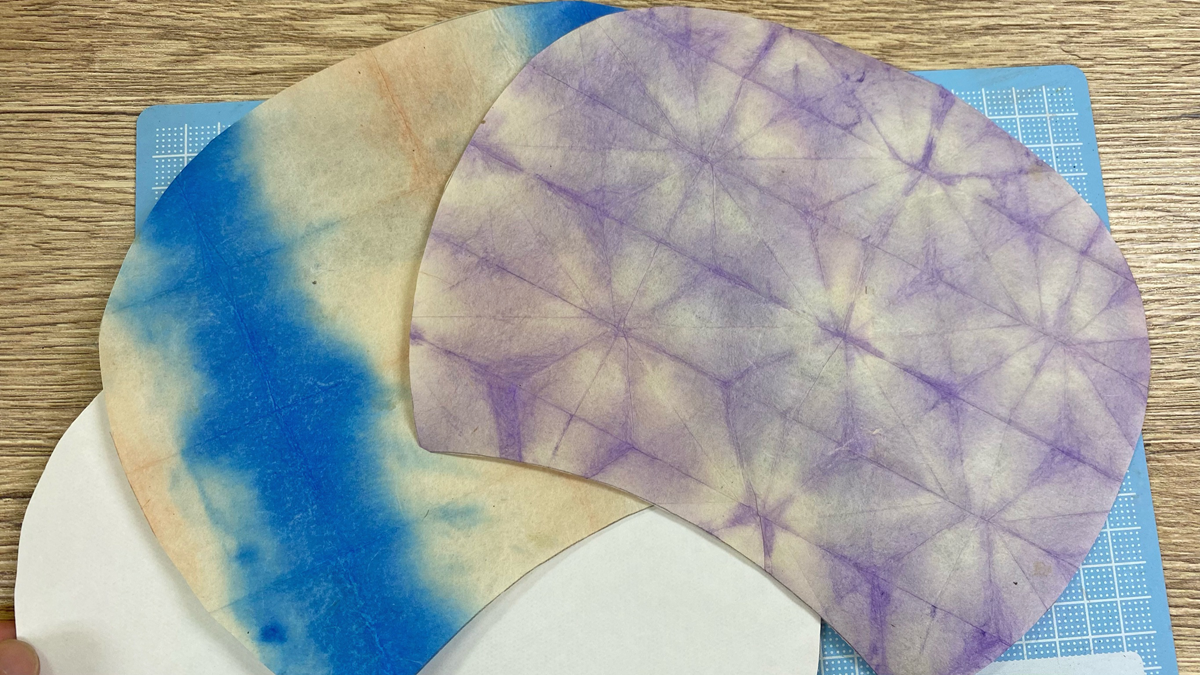

表面になる方をもう少しおしゃれにしたかったので、地文様と同じ麻の葉文様の型染めをすることにしました。

表面になる方をもう少しおしゃれにしたかったので、地文様と同じ麻の葉文様の型染めをすることにしました。

色も下地と同様な色合いにすると落ち着いたデザインになりますよ。

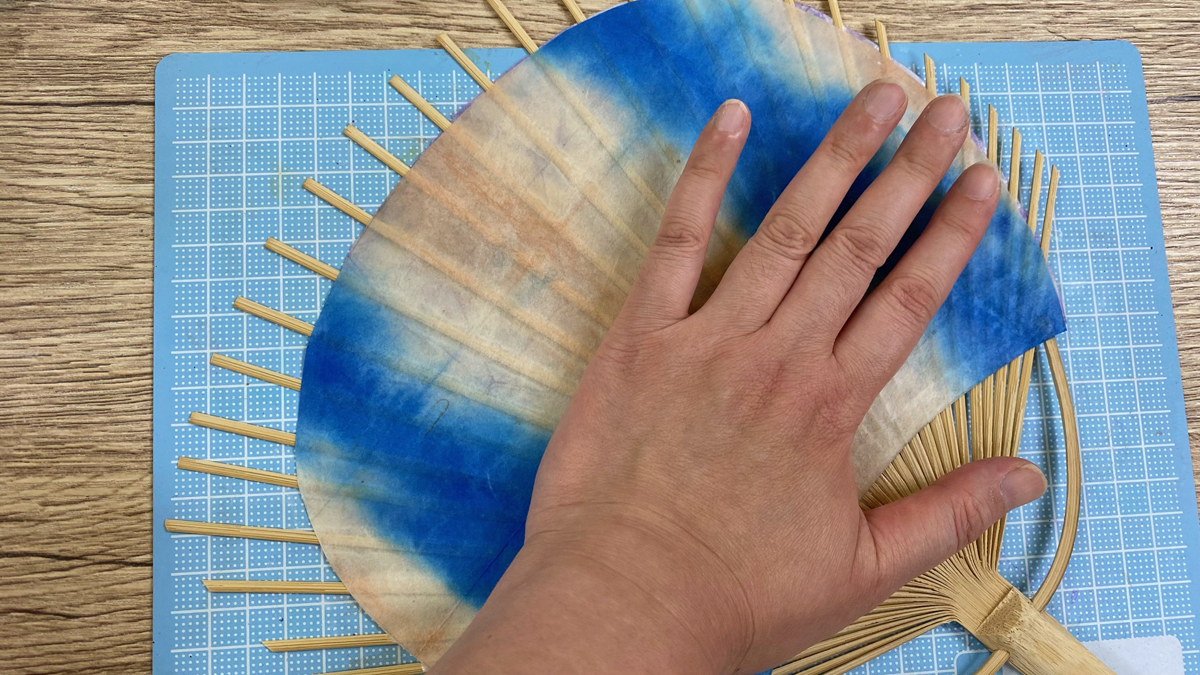

次に骨組みに貼り合わせていきます。

色も下地と同様な色合いにすると落ち着いたデザインになりますよ。

次に骨組みに貼り合わせていきます。

糊はボンド(速乾性ではないもの)や乾くまで時間がかかりますが障子のりでも大丈夫です。

刷毛などで均一に糊を塗るのがポイントです。

糊はボンド(速乾性ではないもの)や乾くまで時間がかかりますが障子のりでも大丈夫です。

刷毛などで均一に糊を塗るのがポイントです。

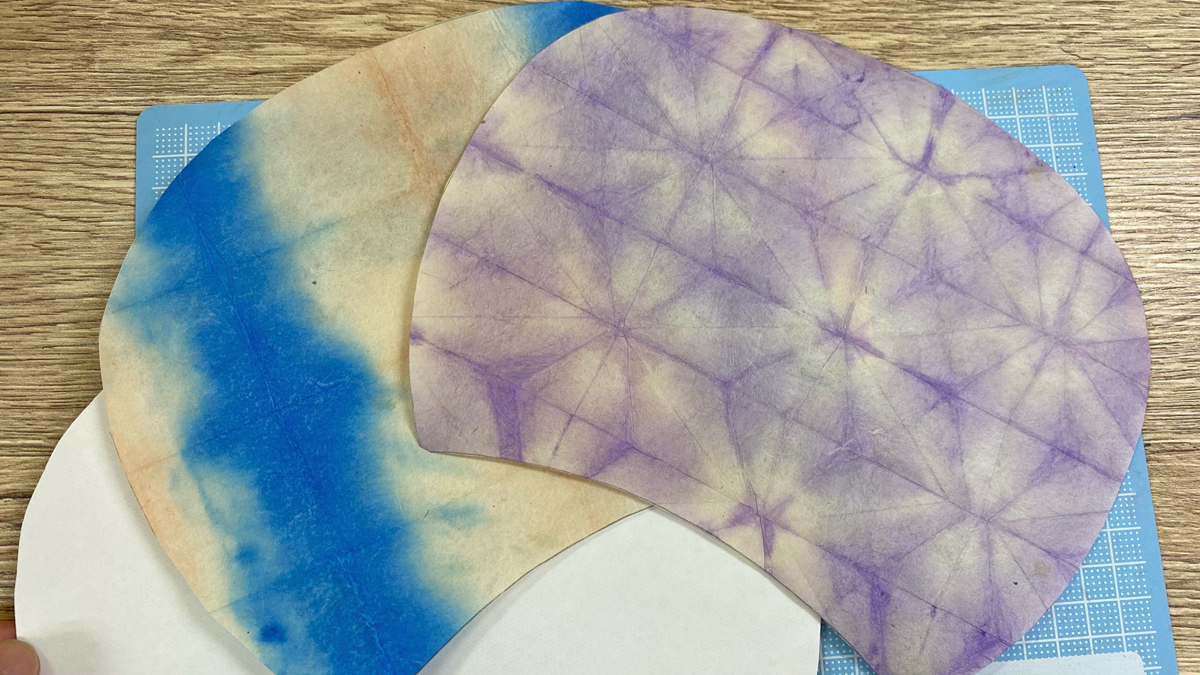

竹の骨組みに貼り合わせる際は、こすらずに手の甲で押しながら貼り合わせることが大事です。

こすってしまうと繊維が毛羽立ってしまい、見栄えが悪くなります。

また、骨組みを縛っている糸目の下から貼り合わせる方が見栄えが良く、うちわも丈夫になります。

骨組みの間の部分もしっかり和紙が貼り合わせるように押しながら貼ってください。

竹の骨組みに貼り合わせる際は、こすらずに手の甲で押しながら貼り合わせることが大事です。

こすってしまうと繊維が毛羽立ってしまい、見栄えが悪くなります。

また、骨組みを縛っている糸目の下から貼り合わせる方が見栄えが良く、うちわも丈夫になります。

骨組みの間の部分もしっかり和紙が貼り合わせるように押しながら貼ってください。

貼り終わったら、余計な骨組みをはさみでカットします。

骨組みは簡単に切れますが、けっこう飛び散るので気を付けてください。

貼り終わったら、余計な骨組みをはさみでカットします。

骨組みは簡単に切れますが、けっこう飛び散るので気を付けてください。

このままでは、骨組みが見えたままで見栄えも悪いし、手に棘が刺さる可能性もあるので、和紙で回りを貼って隠します。

今回は、目立たないように無地の和紙を細く(7mm)に長く切って繋ぎ合わせながらボンドで貼っていきます。

次に左右の骨組みを縛っている糸の端と和紙を両方押さえるための耳紙をはります。

このままでは、骨組みが見えたままで見栄えも悪いし、手に棘が刺さる可能性もあるので、和紙で回りを貼って隠します。

今回は、目立たないように無地の和紙を細く(7mm)に長く切って繋ぎ合わせながらボンドで貼っていきます。

次に左右の骨組みを縛っている糸の端と和紙を両方押さえるための耳紙をはります。

骨組みがプラスティック製ならば耳紙は不要です。

こちらも目立たないように表面の和紙の端っこを切って貼り合わせます。

骨組みがプラスティック製ならば耳紙は不要です。

こちらも目立たないように表面の和紙の端っこを切って貼り合わせます。

こちらが表面です。

和紙が少し薄かったので、裏面の色合いが反映されていて淡いグラデーションが素敵ですね。

こちらが表面です。

和紙が少し薄かったので、裏面の色合いが反映されていて淡いグラデーションが素敵ですね。

裏面は染めた青色がキレイですね。

端紙がちょっと歪んでしまったのはご愛敬ということで(;^_^A。

裏面は染めた青色がキレイですね。

端紙がちょっと歪んでしまったのはご愛敬ということで(;^_^A。